[Homeopatía, la herejía como pseudociencia]

https://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Hahnemann

Inhaltsverzeichnis

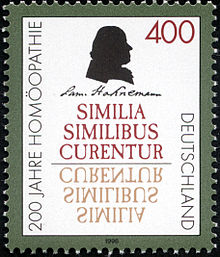

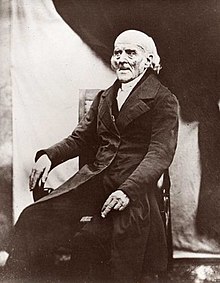

Die Homöopathie [ˌhomøopaˈtiː] (von altgriechisch ὅμοιος hómoios ‚gleich, gleichartig, ähnlich‘ sowie πάθος páthos ‚Leid, Schmerz, Affekt, Gefühl‘; wörtlich also „ähnliches Leiden“)[1] ist eine alternativmedizinische Behandlungsmethode, die auf den ab 1796 veröffentlichten Vorstellungen des deutschen Arztes Samuel Hahnemann beruht.

Ihre namengebende und wichtigste Grundannahme ist das von Hahnemann formulierte Ähnlichkeitsprinzip: „Ähnliches soll durch Ähnliches geheilt werden“ (similia similibus curentur, Hahnemann). Danach solle ein homöopathisches Arzneimittel so ausgewählt werden, dass es an Gesunden ähnliche Symptome hervorrufen könne wie die, an denen der Kranke leidet, wobei auch der „gemüthliche und geistige Charakter“[2] des Patienten berücksichtigt werden solle. Hierzu wurden von Hahnemann und seinen Nachfolgern ausgedehnte Tabellen (Repertorien) erstellt, mit deren Hilfe der Homöopath den Patienten und seine Krankheitserscheinungen einem sogenannten Arzneimittelbild zuordnen soll.

Zur Herstellung der Arzneimittel werden die Grundsubstanzen einer sogenannten Potenzierung unterzogen, das heißt, sie werden wiederholt (meist im Verhältnis 1:10 oder 1:100) mit Wasser oder Ethanol verschüttelt oder mit Milchzucker verrieben. Die Verdünnung wurde zunächst wegen der Giftigkeit vieler der verwendeten Stoffe durchgeführt. Erst in einer späteren Phase verordnete Hahnemann sogenannte Hochpotenzen, bei denen die Ausgangsstoffe so stark verdünnt werden, dass sie nicht mehr nachweisbar sind. Hahnemann nahm an, dass durch das besondere Verfahren der Potenzierung oder „Dynamisierung“ eine „im innern Wesen der Arzneien verborgene, geistartige Kraft“[3] wirksam werde.[4] Zur Begründung der Hochpotenzen ging er davon aus, dass sich hier „die Materie“ „roher Arznei-Substanzen“ „zuletzt gänzlich in ihr individuelles geistartiges Wesen auflöse“.[5]

Diese behauptete selektive Steigerung erwünschter Wirkungen durch die Prozeduren des Potenzierungsverfahrens, die von einigen Autoren auch als „rituell“ bezeichnet werden,[6][7] widerspricht jedoch naturwissenschaftlichen Erkenntnissen.[8] Auch das hahnemannsche Ähnlichkeitsprinzip ist wissenschaftlich nicht haltbar.[9][10] Klinische Studien nach wissenschaftlichen Standards konnten keine über den Placebo-Effekt hinausgehende Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel nachweisen.[11] Erfolge einer Behandlung[12] werden somit ihrem Umfeld, nicht dem Mittel selbst zugeschrieben, etwa dem Glauben des Patienten an die Wirksamkeit der Behandlung oder der Qualität der Beziehung zwischen Therapeuten und Patienten.[13][14]

Der Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität Marburg verwarf die Homöopathie 1992 im Rahmen der „Marburger Erklärung zur Homöopathie“ als „Irrlehre“.[15]

Im Jahr 2011 wurden in Deutschland Homöopathika für 389 Mio. Euro umgesetzt; das entspricht acht Prozent aller rezeptfreien Arzneimittel. Davon wurden 24 % von einem Arzt oder Heilpraktiker verordnet, 76 % wurden direkt vom Anwender in der Apotheke gekauft.[16] Bei einer 2009 in Deutschland durch das Allensbach-Institut durchgeführten Erhebung brachten 17 % der Befragten homöopathische Arzneimittel mit dem Verdünnungs- oder Ähnlichkeitsprinzip in Verbindung.[17]

Grundsätze

Die Homöopathie ist eine weit verzweigte Praxis mit vielen Varianten. Alle homöopathischen Lehren berufen sich auf Hahnemann und das Ähnlichkeitsprinzip, weichen aber in anderen Punkten teilweise erheblich voneinander ab. Die meisten Homöopathen sehen das Ähnlichkeitsprinzip, die „Arzneimittelprüfung am Gesunden“, die Erhebung des individuellen Krankheitsbildes durch eine ausführliche Anamnese und die „Potenzierung“ bei der Herstellung der homöopathischen Arzneimittel als Grundsätze der Homöopathie an.[18][19]Ähnlichkeitsprinzip (Simile-Prinzip)

Die Idee eines Simile-Prinzips lässt sich nicht allein auf Hahnemann zurückführen. Ansatzweise findet sie sich bereits im Corpus Hippocraticum und den Schriften des Theophrast von Hohenheim (Paracelsus)[21]:„Jedes wirksame Arzneimittel erregt im menschlichen Körper eine Art von eigner Krankheit, eine desto eigenthümlichere, ausgezeichnetere und heftigere Krankheit, je wirksamer die Arznei ist. Man ahme der Natur nach, welche zuweilen eine chronische Krankheit durch eine andre hinzukommende heilt und wende in der zu heilenden (vorzüglich chronischen) Krankheit dasjenige Arzneimittel an, welches eine andre, möglichst ähnliche, künstliche Krankheit zu erregen im Stande ist und jene wird geheilet werden; Similia similibus.“– Samuel Hahnemann, 1796[20]

„Die Krankheit entsteht durch Einflüsse, die den Heilmitteln ähnlich wirken, und der Krankheitszustand wird beseitigt durch Mittel, die ihm ähnliche Erscheinungen hervorrufen.“– Hippokrates von Kos (460 v. Chr. – um 370 v. Chr.)[22]

Auch wurden im Mittelalter Amulette zur Heilung in Form von Pflanzen getragen, die mittels Ähnlichkeitsprinzip, nach Name oder Form der Pflanze, Körperteilen zugeordnet wurden (→Signaturenlehre).[23]„Ähnliches wird durch Ähnliches behandelt und nicht Gegensätze durch Gegensätze.“– Theophrast von Hohenheim (1493–1541)[23]

Die Entwicklung zum zentralen Prinzip der Homöopathie geht unter anderem auf einen Selbstversuch Hahnemanns zurück, mit dem er herausfinden wollte, wie die damals schon als Mittel gegen Malaria bekannte Chinarinde wirkt („Chinarindenversuch“).[21][24] Nach sechs Jahren weiterer Experimente an sich und seinen Familienmitgliedern mit anderen Substanzen formulierte Hahnemann 1796 das Ähnlichkeitsprinzip der Homöopathie in Form eines Postulats, veröffentlicht in Christoph Wilhelm Hufelands Journal der praktischen Arzneikunde. Hahnemann schrieb hierzu in seinem Grundlagenwerk der Homöopathie, dem Organon der Heilkunst:

Voraussetzungen für die Anwendung des Ähnlichkeitsprinzips in der Homöopathie sind zum einen die Kenntnis der Wirkung der homöopathischen Mittel (siehe „Homöopathische Arzneimittelprüfung“) und zum anderen die exakte Erfassung des Symptombildes des Patienten in der homöopathischen Anamnese (siehe „Wahl des Mittels“).[18]„Durch Beobachtung, Nachdenken und Erfahrung fand ich, daß im Gegentheile von der alten Allöopathie die wahre, richtige, beste Heilung zu finden sei in dem Satze: Wähle, um sanft, schnell, gewiß und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfalle eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden für sich erregen kann, als sie heilen soll!“– Samuel Hahnemann[25]

Schon Zeitgenossen Hahnemanns haben die Beliebigkeit des Ähnlichkeitsprinzips kritisiert,[23] welches aus wissenschaftlicher Sicht nicht nachvollziehbar ist.[26] Bis heute wurde noch kein Medikament nach diesem Prinzip entdeckt, das Eingang in die evidenzbasierte Medizin gefunden hat.[27] Hahnemanns Chinarindenversuch konnte nie reproduziert werden. Es wird vermutet, dass Hahnemann allergisch auf Chinarinde reagiert hatte.[28][29]

Homöopathische Arzneimittelprüfung

Bis heute werden in der Homöopathie sogenannte Arzneimittelprüfungen durchgeführt, die jedoch keineswegs arzneimittelrechtlichen Medikamentenstudien gemäß dem Arzneimittelgesetz (siehe unten) entsprechen, sondern nach Hahnemanns Vorgaben durchgeführt werden: Homöopathische Prüfer, die gesund sein müssen, nehmen ein Mittel ein und notieren anschließend alle Veränderungen und Reaktionen, die sie an sich feststellen.Die aufgezeichneten Symptome mehrerer solcher Prüfungen werden zu einem sogenannten homöopathischen Arzneimittelbild zusammengefasst und in Verzeichnissen geordnet. Je nach Ordnungskriterium handelt es sich dabei entweder um sogenannte Arzneimittellehren (nach Mitteln geordnet) oder um sogenannte Repertorien, die nach Symptomen zusammengestellt werden[30][31]

Hahnemann selbst hatte schon im Jahre 1805 Wirkungen von 27 verschiedenen Mitteln an gesunden Menschen beschrieben[32][33]. Er betonte, dass sämtliche Befindlichkeiten der Probanden während der Wirkungszeit des Mittels als durch dieses ursächlich hervorgerufen gelten müssten, selbst wenn der Prüfer Ähnliches in anderen Zusammenhängen beobachtet habe [34].

Diese Prüfungen wurden bereits im 19. Jahrhundert als „höchst unwissenschaftlich“ kritisiert. Ihre „Kunst“ bestünde darin, „durch wirksame oder giftige Arzneistoffe, lange vor Hahnemann bekannte Erscheinungen und Vergiftungssymptome hervorzurufen, welche allerdings dieser oder jener Krankheit, oft aber auch mehreren und sehr verschiedenen Leiden zukommen“[35]. Schon 1927 fand man in den Originalschriften von Samuel Hahnemann[36], dass Berichte von nicht weniger als 716 Symptomen vorlagen, die Hahnemann durch Reiben mit Magneten an Personen erhalten hatte.[37] Eine von einigen Homöopathen durchgeführte Untersuchung von Arzneimittelprüfungen der Jahre 1945 bis 1995 ergab, dass diese Prüfungen sehr unterschiedlich gehandhabt wurden und meist von sehr niedriger Qualität waren.[38]

Bis heute gibt es keine einheitlichen Vorschriften für Arzneimittelprüfungen, lediglich Empfehlungen.[39]

Homöopathische Anamnese

Bei der homöopathischen Anamnese eines Patienten, d. h. einer Beobachtung und Befragung, wird versucht, das gesamte Symptombild und die Art der „Verstimmung der Lebenskraft“ zu erfassen. Im Unterschied zur Anamnese in der naturwissenschaftlichen Medizin wird in der homöopathischen Anamnese der Patient auch über eine Vielzahl von Sachverhalten befragt, die aus naturwissenschaftlicher Sicht unerheblich sind. Ziel ist es, dasjenige Mittel herauszufinden, bei welchem die beim gesunden Menschen beobachteten Symptome möglichst mit denen übereinstimmen, die bei der Anamnese des Kranken erfasst wurden (Repertorisierung, Repertorisation).[40][41][42][43]Potenzierung

→ Hauptartikel: Potenzieren (Homöopathie)Ein weiterer Grundsatz der Homöopathie ist die Verwendung „potenzierter“ Mittel. Unter Potenzierung ist die starke Verdünnung bei gleichzeitiger „Dynamisierung“ (Verschüttelung oder Verreibung siehe unten) zu verstehen. Die Mittel werden durch stufenweise durchgeführtes Potenzieren aus „Urtinkturen“ (pflanzlichen und tierischen Ursprungs: Symbol: Ø oder mineralischen und chemischen Ursprungs: Symbol O) und aus Verdünnungsmitteln wie Ethanol, destilliertem Wasser, Glycerin und Milchzucker hergestellt. Homöopathische Mittel werden flüssig (Dilution) oder als Globuli, in tiefen Potenzen auch in Form von Tabletten angewendet.[19]

Hahnemann führte die Potenzierung um 1798 ein.[44] Nach seinen Anweisungen wurden Homöopathika in Hunderterschritten potenziert („C-Potenzen“). Das heute gebräuchlichere Dezimalsystem zur Potenzierung und Bezeichnung der Potenzen, z. B. D10, wurde vom Heilpraktiker und späteren Arzt Arthur Lutze entwickelt und von Constantin Hering in die Behandlung eingeführt.[45][46]

Aus der Sicht der Homöopathen ist die Wirkung einer bloßen Verdünnung nicht mit der eines potenzierten, also verschüttelten oder verriebenen Mittels vergleichbar. Schon im Organon der Heilkunst (Anmerkung zu § 11) wurde die Wirkung eines potenzierten Mittels nicht der körperlichen Substanz oder physischen Wirkung eines Arzneistoffes, sondern einer immateriellen, daraus freigewordenen „spezifischen Arzneikraft“ zugeschrieben.[47] Homöopathen, die sogenannte Hochpotenzen anwenden, nehmen an, bei der Potenzierung, auch Dynamisierung genannt, werde durch die Energiezufuhr beim Verschütteln oder Verreiben eine Information an das Lösungsmittel abgegeben und bei jedem Potenzierungsschritt verstärkt, auch wenn keine Moleküle des Arzneimittels mehr in der Lösung vorhanden sind.[48][49] Es existieren keine Belege für die Existenz der postulierten immateriellen Energiezufuhr durch die rituellen mechanischen Prozeduren. Die mit dieser Methode hergestellten Lösungen unterscheiden sich nicht von einfach nur verdünnten Lösungen.[27]

Die Verdünnung unter die chemische Auflösungsgrenze (ab D23 – siehe auch Avogadro-Konstante) ist kein zwingendes Element der Homöopathie. Viele Heilpraktiker und einige Ärzte arbeiten in Deutschland auch mit den Verdünnungen 1:10.000 und 1:1.000.000 (D4 und D6), in denen die Stoffe noch in nennenswerter Konzentration vorliegen. Bei diesen nur schwach verdünnten Mitteln sind die regulären Dosis-Wirkungs-Beziehungen des verwendeten Stoffes zu beachten und diverse Wirkungen möglich. Neben der bekanntesten D-Potenzierungsreihe (1:10) gibt es noch die C-Reihe (1:100), die M (1:1000) und die LM- oder Q-Reihe (1:50.000).

Die Fluxionspotenzierung nach Dellmour ist eine Sonderform der flüssigen Potenzierung, die ohne Verschütteln erfolgt. Durch Turbulenzen der zuzufügenden Flüssigkeit bei der Zugabe ins Potenzierungsgefäß soll das Verschütteln unnötig sein. Jedoch sei der Dynamisierungseffekt geringer, so dass sehr hohe Potenzgrade hergestellt werden müssten.[46]

Bei der K-Potenzierung nach Semjon Nikolajewitsch Korsakow, einem russischen Homöopathen, erfolgt die Potenzierung vereinfacht in nur einem Glas. Die Methode wurde zwar nicht in das Homöopathische Arzneimittelbuch (HAB) aufgenommen, dennoch stellen einige Firmen aus Zeit- und Kostengründen Hochpotenzen nach dieser Methode her.[46]

Aus Sicht einiger heutiger Homöopathen müsse man eine „Schwache Quantentheorie“ zur Erklärung der Homöopathie heranziehen.[50][51] Dabei wird das Phänomen der Verschränkung jedoch ohne klare mathematische Definition auf grundlegend verschiedene Systeme wie ein homöopathisches Mittel und Krankheitssymptome angewandt; die extrem leichte Zerstörbarkeit verschränkter Zustände wird nicht berücksichtigt.[52]

Als Versuch der Erklärung eines „Gedächtniseffekts von Wasser“ werden von einigen Homöopathen strukturelle Veränderung am Wasser als Lösungsmittel angeführt.[53] Diese Gedächtnisfunktion ist jedoch, selbst nach Ansicht von anderen Vertretern der Homöopathie, nicht mit den Kenntnissen über Wasser vereinbar.[54]

| D Skala | C Skala | Verdünnung / Mischung | Bemerkungen |

|---|---|---|---|

| Ø/O | Ø/O | 1:1 |

|

| D1 | — | 1:10 1:101 |

|

| D2 | C1 | 1:100 1:102 |

|

| D4 | C2 | 1:10.000 1:104 |

|

| D6 | C3 | 1:1.000.000 1:106 |

|

| D8 | C4 | 1:100.000.000 1:108 |

|

| D24 | C12 | 1:1024 |

|

| D60 | C30 | 1:1060 |

|

| D1000 | C500 | 1:101.000 |

|

| — | C1000 | 1:102.000 |

|

Homöopathie in der Geschichte der Medizin

Behandlung mit Drastika aus homöopathischer Sicht. Gemälde von Alexander Beydeman (1826–1869) aus dem Jahr 1857

Gegen die traditionelle Medizin des 18. Jahrhunderts setzte Hahnemann die Idee und Praxis der Homöopathie mit dem Ziel, zu einer individualisierten und milden Behandlung zu gelangen. Er wollte damit zeigen, dass Krankheiten auch ohne die gewaltsamen Eingriffe, wie sie damals üblich waren, in Heilung enden können. Seine Anregung zu experimentellen Untersuchungen über die Arzneiwirkung im gesunden Menschen war neu. Die Ideen und Experimente der Homöopathie blieben, weil ihre Beweisverfahren zu weit von gewissenhafter Kritik, von naturwissenschaftlicher Logik und gründlicher Forschung entfernt waren, für die sich entwickelnde wissenschaftliche Medizin des 19. Jahrhunderts von geringer Bedeutung.[65] Trotz zahlreicher Anläufe wurde die Homöopathie im 19. und 20. Jahrhundert an keiner deutschsprachigen Universität dauerhaft institutionalisiert. Die Einrichtung von Lehrstühlen scheiterte am hartnäckigen Widerstand der medizinischen Fakultäten.[67]„Es scheint das unselige Hauptgeschäft der alten Medicin zu sein, die Mehrzahl der Krankheiten, die langwierigen, durch fortwährendes Schwächen und Quälen des ohnehin schon an seiner Krankheitsplage leidenden, schwachen Kranken und durch Hinzufügung neuer, zerstörender Arzneikrankheiten, wo nicht tödtlich, doch wenigstens unheilbar zu machen, – und, wenn man dies verderbliche Verfahren einmal am Griffe hat, und gegen die Mahnungen des Gewissens gehörig unempfindlich geworden, ist dieß ein sehr leichtes Geschäft!“– Samuel Hahnemann[66]

Erste Hinweise auf die Arzneimittelprüfung am Gesunden finden sich 1790 in der als Fußnote eingeschobenen Schilderung des „Chinarindenversuchs“ in Hahnemanns Übersetzung von William Cullens Arzneimittellehre.[68]

Hahnemanns Heilkunde der Erfahrung (1805)

1805 formulierte Hahnemann seine Sichtweise in der Arbeit Heilkunde der Erfahrung.[69][70] Er trat in dieser Schrift als eine Art Reformator auf,[71][72] der die seit der Antike gewonnenen medizinischen Kenntnisse verwarf: „Zwei tausend Jahre wurden von den Aerzten verschwendet, um die unsichtbaren innern Veränderungen des Körpers bei den vorkommenden Krankheiten, ihre nächste Ursache und das apriorische Wesen derselben zu ergrübeln, weil sie wähnten, nicht eher heilen zu können, bis sie diese unmögliche Kenntniss ergrübelt hatten.“[73]Gegen eine Ergründung der Ursachen von Krankheiten setzte er seine Erfahrungsheilkunde: „Wenn wir aber auch die den Krankheiten zum Grunde liegenden, innern Körperveränderungen nie einsehen können, so hat doch die Uebersicht ihrer äussern Veranlassungen einigen Nutzen. Keine Veränderung entsteht ohne Ursache. Die Krankheiten werden ihre Entstehungsursachen haben, so verborgen sie uns auch in den meisten Fällen bleiben.“[73]

Der Arzt habe die Rolle, eine Krankheit über ihre Symptome zu beschreiben: „Mit diesem sorgfältigen Eifer wird der Arzt das reine Bild der Krankheit aufgezeichnet, er wird die Krankheit selbst vor sich haben in Zeichen, ohne welche sich keine verborgene Eigenschaft der Dinge, und eben, so wenig eine Krankheit dem blos nach Wahrnehmungen seiner Sinne erkennenden, irdischen Menschen ausspricht.“[73] Die nachfolgende Aufgabe sei: „Ist die Krankheit gefunden, so müssen wir das Heilmittel suchen.“[73]

1805 verwendete Hahnemann das Wort Homöopathie nicht, operierte aber mit Ähnlichkeiten von „Reizen“, die zu Krankheiten führen: „Blos jene Eigenschaft der Arzeneien, eine Reihe spezifischer Krankheitssymptomen im gesunden Körper zu erzeugen, ist es, wodurch sie Krankheiten heilen, das ist, den Krankheitsreiz durch einen angemessenen Gegenreiz aufheben und verlöschen können.“[73]

Gegen diese Reize verwendete er Arzneimittel: „So gewiss jede Pflanzenart in ihrer äussern Gestalt, in der eigenen Art ihres Lebens, in ihrem Geschmacke, Geruche u.s.w. von einer andern Pflanzenart und Gattung – so gewiss jedes Mineral, jedes Salz in seinen äussern sowohl, als innern physischen Eigenschaften verschieden ist, so gewiss sind sie sämmtlich unter sich selbst, in ihren Arzneikräften, das ist, in ihrer krankmachenden Kraft verschieden; jede dieser Substanzen wirkt auf eine eigene, bestimmte Weise eine Abänderung unsers Gesundheitszustandes. Die meisten Substanzen des Thier- und Pflanzenreiches sind in ihrem rohen Zustande arzneilich, die aus dem Mineralreiche aber sowohl im rohen als im zubereiteten Zustande. Am reinsten zeigen die Arzeneimittel die Natur ihrer krankhaften Potenz und ihre absolute, wahre Wirkung im gesunden menschlichen Körper, wenn man jedes allein und unvermischt nehmen lässt.“[73]